“I could never resist the call of the trail.”

William Frederick Cody

Per i suoi nemici tutto ebbe inizio con quel gol alla Fiorentina. È il 4 dicembre 1994. La Juve pareggia 2 a 2, la partita è un carnaio, i contrasti duri, gli attacchi bloccati. Poi c’è un lancio lungo, da centrocampo: in mezzo a due difensori Alessandro Del Piero prende coraggio e tira al volo, con l’esterno del piede. La palla si insacca fra le mani di Toldo e il palo. Nessuno di loro, i nemici, è juventino, ma si alzano tutti ad applaudire. Forse era una delle prime partite che guardavano su Telepiù e sarà l’ultima in cui vedranno Del Piero fare un gol così. Quel gol è l’opposto del “suo” gol: non è preparato, ricamato, e viene segnato con la metà dello scarpino che rimarrà intonsa per gran parte della carriera. Iniziano i servizi alla televisione: i genitori, il bravo ragazzo, le pantofole, “non ha grilli per la testa”. Gli amici di sempre, il prete, i vicini: “un bravo ragazzo, un ragazzo normale”. I grandi tazzoni di latte e biscotti. Un vecchio con la erre moscia capisce che il bravo ragazzo non basta e gli affibbia un soprannome, creando un personaggio: Pinturicchio. È più importante di quanto si possa pensare, questo passaggio. Inizia la parabola dell’eterno allievo, del giovane che non crescerà mai, il piccolo pittore. I dualismi a cui sarà condannato malvolentieri cominciano da lì. Sarà sempre quello in campo, e alla folla andranno di traverso le ultime forchettate mentre invoca Totti o Baggio.

Alessandro e i suoi nemici hanno qualche anno di differenza, ma la generazione è la stessa. Alla televisione lo rivedono, fa un gol strano. La traiettoria non è la stessa dei gol di Maradona o del codino. Passa pochissimo tempo e lo fa di nuovo, e poi ancora e ancora. “Il gol alla Del Piero”. Provano a farlo anche loro, i nemici, nelle partitelle. Ma non riescono mai a metterla così morbida. Chissà se allora si rendevano conto di quanto fosse significativo quel gol, e chissà che oggi non esagerino nell’interpretarne l’esecuzione. Eppure, guardando indietro, quel gol pare l’immagine di una generazione che gli anni ottanta hanno prosciugato di qualunque spinta rivoluzionaria. È un gol quasi obbligato. È frutto della necessità di trovare un’altra via per incidere, senza mettersi in gioco frontalmente. Per superare la timidezza Alessandro non prova nemmeno a saltarlo, l’avversario. Si ingobbisce, si allarga, finta, nasconde il pallone. Sembra stia per entrare in area a testa bassa, ma con la coda dell’occhio vede la porta. Scavalca tutti gli ostacoli dell’età adulta, aggira tutto e tutti e arriva direttamente all’incrocio.

Ormai per i giornali è Alex. Anche la Coppa dei Campioni è appena diventata Champions League. Un anno dopo di lui è nato David Beckham. Un centrocampista, uno che non è sicuramente un dieci o un fantasista eppure sta diventando un divo. Il suo tiro è più secco, elastico, meno liftato di quello di Alessandro. Tre anni dopo è nato Raúl González Blanco: arriva dalle giovanili della squadra rivale, ma è già condannato a diventare bandiera. Tutti e tre vincono, e tanto. Sbagliano rigori decisivi, segnano qualche gol difficile e tanti, tantissimi gol facili. È la generazione della Champions League. Nessuno può negare che siano dei campioni, e nessuno può negare che sarebbero potuti essere più forti. Si riaccende la televisione: c’è una pubblicità in cui Del Piero è in costume, e dipinge, un po’ goffamente. Mima il suo gol con un pallone virtuale. Avevamo già visto Franco Baresi fare una rovesciata che mai avrebbe azzardato in carriera nella réclame di una bevanda fluorescente. Ma quello è il gol alla Del Piero, è il suo.

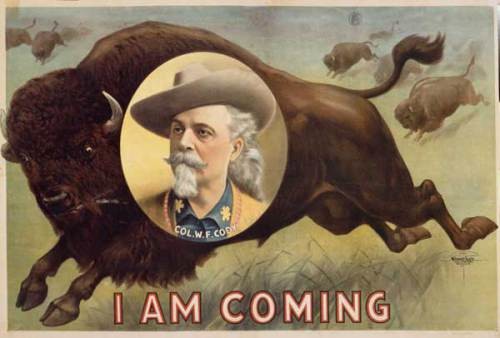

L’immagine diventa sbiadita, quasi malinconica. Il tiro a rientrare diventa un trucco, e assomiglia sempre più al lazo di un cowboy da rodeo, ripetuto mille volte per compiacere un pubblico ormai distratto. Il lazo è per i timidi, forse i pavidi. La fucilata nel sette e nelle budella se la sbagli sei finito, fra fischi e pallottole. Alessandro prova a cambiare, diventa più grosso, gioca più avanti. Vuole fare la locomotiva. E ci riesce, probabilmente. Fa un gol pieno di rabbia al Napoli che non sembra suo, va dritto, spalla a spalla, sterza, non lifta più. Segna 21 gol in campionato, 10 in Champions e uno in Coppa Italia. Poi si rompe, per un semplice allungo. È ancora grosso, ma senza la rabbia dell’anno prima. Nel ’98 fa incazzare con i suoi pallonetti al Mondiale. Nel 2000 irrita e sbaglia la finale dell’Europeo. I dualismi, il pallone che non gira come dovrebbe, è diventato pesantissimo. Non si può più scartare di lato e cadere e l’età adulta è entrata sulle caviglie a gambe unite, con tutta la sua violenza. Ci prova a tirare dritto, come una locomotiva, ma il fiato è corto, il campo è grande e gli avversari sono tanti. E ancora un paio di acuti, purtroppo ininfluenti, nel mondiale 2002 con il Messico e con la Germania nel 2006. La testa rasata per proiettare un’immagine militaresca e di forza e hai vinto anche il Mondiale.

Ormai è il Del Piero della linguaccia, delle foto con le stelle del firmamento internazionale. Un’altra forzatura, perché lui è un timido e il politicamente scorretto non gli appartiene, le pantofole sono là dietro, sotto la scala e severe, ad osservare con disappunto. O forse è la lingua infuori di un bufalo esausto, che dovrebbe fermare la sua corsa. Poi c’è il Del Piero degli ultimi anni, che è anche il più interessante. Quello dei gol in B, che sembra sempre finito, sull’orlo della tribuna, e che il pubblico del Bernabeu si alza in piedi ad applaudire dopo una doppietta in Champions League. Gioca in pochi metri, nasconde il pallone, a volte cade nuovamente di lato. I bottiglioni di acqua minerale, monito della incombente incontinenza, della vecchiaia. Potrebbe smettere. Sa che avrebbe potuto essere più forte. Le dichiarazioni diventano più serie, mature, a volte persino taglienti. Prova a fare qualche battuta. Le giacche sono sgargianti, i nodi alla cravatta giganteschi. Poi la fuga, il deserto lontanissimo. Riprova con il lazo, spesso fallisce, il pubblico gira la testa. Guarda fuori dallo stadio. Ci sono i canguri, nati senza placenta ma con tutto il tempo di crescere nel marsupio. Potrebbe ritirarsi o chiudere in una piccola squadra come il suo maestro e rivale. Sa che lo ricorderanno gli juventini, che i Varriale del futuro lo esalteranno commentando il gol a rientrare di qualche neonato dribblomane. Ma deve ancora dimostrare qualcosa, non ce la fa a fermare la sua corsa ed è sempre più tardi. Al Mondiale di Mangaratiba commenta per una televisione e dice cose intelligenti. Forse non è più così timido. Avrebbe già pronto il suo sarcofago di lacca e collettoni inamidati, ma non è abbastanza. Nemmeno la maglia di Puskas all’Honvéd è abbastanza.

C’è una specie di torneo, nemmeno un campionato, dove le vecchie glorie si possono forse divertire ancora un po’. Ci sono stadi nuovi e già fatiscenti, e pubblici che non hanno mai visto il trucco con il lazo. Sono indiani, eppure non sanno cosa sia un western. Hanno visto solo musical. Le ultime performance saranno offerte nel paese delle mille divinità, delle molte zanzare. Il lazo, la palla nel sette, la linguaccia. Applausi, trombette, fischi, fischio finale, triplice fischio. La locomotiva passa e se ne va. I nemici salutano dal finestrino.