Simone Zaza. Policoro (MT), 25 anni, Studente universitario a Bologna

Era il giorno più bello per Simone. Il primo laureato della famiglia Zaza. I parenti erano partiti da Policoro verso Bologna per il gran giorno della proclamazione. Mamma Caterina, papà Antonio, Zia Vincenza con il secondo marito Carmine e Zio Paolo quello un po’ strano. Anche nonna Giustina, che non era mai salita sopra Foggia, aveva voluto essere accompagnata per il gran giorno del nipotino. Aveva insistito per portare quattro pagnotte di pane di Pisticci, cha a Simone piacciono tanto e che al nord il pane non è buono. “Non penserai di portarle al ristorante” le aveva intimato papà Antonio in treno. Simone li era andati a prendere alla stazione, i capelli rasati e la barba lunga ma ben curata, fresca di barbiere. “Ma la cravatta per domani ce l’hai?” gli aveva chiesto Zio Paolo abbracciandolo con forza sul binario. Nonna Giustina aveva pianto, come tutti si aspettavano, sospirando: “Il mio Simone, il mio ometto”. Con due taxi avevano raggiunto l’hotel Rossini, nei pressi di via Zamboni. “Così siete vicini all’università, visto che la discussione è la mattina presto. Tutti nella doppia in zona Murri non ci stiamo, e io stasera devo ripassare”.

Simone aveva consigliato poi alcuni posti per mangiare un boccone, una tagliatella all’Orsa o un trancio di pizza e soprattutto un pub per vedere la partita. “Ma non esagerate che domani ho prenotato da Vito, la trattoria di Guccini. Lì si mangia la vera cucina bolognese.” “Non ti guardi nemmeno l’Italia con noi? Non è che invece di studiare vai da qualche amichetta?” aveva urlato ridendo lo Zio Paolo mentre Simone si allontanava salutando sotto il portico. Mamma Caterina aveva subito ripreso il fratello, sostenendo che se Simone fosse stato fidanzato, lei lo avrebbe saputo, dato che era la sua migliore amica. La prima volta che aveva preso una cotta per una bambina, a nove anni, le aveva addirittura chiesto un consiglio su come darle un bacio. Un ragazzo modello. Da quando studiava a Bologna si sentivano sempre e Simone le diceva tutto. Le raccontava delle giornate passate nel grande Ateneo, delle lezioni seguite, degli elogi dei Professori e degli esami superati brillantemente col massimo dei voti. Un figlio così bravo, studioso e serio da essere un vanto da esibire con amici e parenti, soprattutto adesso che il traguardo della laurea in Giurisprudenza era ormai a un passo. E invece.

E invece non c’era nessuna laurea, nessuna tesi, nessun 30 e lode. Nonostante cinque anni di tasse regolarmente pagate dai suoi, Simone Zaza non aveva mai frequentato una lezione, mai aperto un libro, mai sostenuto neppure un esame. I soldi dei costosi libri usati per gli apericena, le giornate buttate alla playstation. Una piccola e innocua menzogna era cresciuta di anno in anno, di rimorso in rimorso, fino a diventare un macigno insormontabile. Cosa avrebbe detto lo Zio Paolo l’indomani,non vedendolo arrivare? Cosa avrebbero pensato i suoi genitori non trovando il suo nome sul tabellone in fondo alla lista dei laureandi? Nonna Giustina avrebbe capito qualcosa? E gli amici di giù? Un controllo al suo libretto universitario lasciato sulla scrivania e una telefonata alla polizia avrebbero spiegato più di mille possibili parole lasciate su un biglietto d’addio mai scritto. E mentre l’arbitro fischiava l’inizio di Italia-Germania Simone era già sull’intercity per Ancona, con la paura di incrociare ogni sguardo, la barba rasata velocemente e il biglietto per Corfù stretto nella tasca dei pantaloni.

Èder Citadin Martins, Lauro Muller (Santa Catarina, Brasile), 30 anni, addetto alla mensa, Curitiba (Santa Catarina, Brasile)

La pioggia invernale che bagnava da alcuni giorni Curitiba non aveva scoraggiato la lunga fila di centinaia di persone che aspettava al di fuori del consolato in via Avenida Presidente Antonio Carlos. Èder si era alzato alle 4 per cominciare l’ennesima giornata di attesa in coda, un’ora di autobus, altri venti reais per il biglietto, il riso coi fagioli e la farofa portato da casa. Non era stato fortunato, la pioggia aveva paralizzato il traffico già dalle 5 del mattino impedendogli di raggiungere il consolato per mettersi in fila in tempo. Aveva davanti a se almeno trecento persone, troppe per riuscire anche solo a sperare di entrare dal portone principale prima della chiusura, alle 17. Trecento questuanti in attesa di convalidare un certificato di nascita vecchio di cento anni o autenticarne uno di matrimonio miracolosamente rintracciato negli archivi parrocchiali di qualche curato trevigiano. Trecento discendenti di emigranti Italiani come lui in attesa di una cittadinanza promessa ma negata da anni di burocrazia incomprensibile. Trecento anime: una goccia nell’oceano delle ottocentomila richieste in attesa di essere esaminate, dei venti milioni di aventi diritto. Giobatta Righetto aveva tredici anni quando, nel 1891, aveva abbandonato la fame della provincia vicentina ed era partito per fare la Merica. Da Genova a Rio de Janeiro col bastimento Perseo il viaggio era durato quaranta giorni. Dopo la quarantena era stato visitato, lavato e spedito verso sud, verso la nuova frontiera dello stato di Santa Caterina. E lì, nella neonata cittadina di Urussanga, aveva lavorato nelle piantagioni di caffè come uno schiavo per sopravvivere, mettere radici e garantire una vita decente ai propri figli. E ai figli dei propri figli. E ai figli dei figli dei propri figli. Fino a Èder.

La fila si era miracolosamente sfoltita. Qualcuno, scoraggiato, aveva abbandonato nel primo pomeriggio o era stato allontanato all’ingresso dalla prima scrematura effettuata da due carabinieri. Èder aveva avanti a sé solamente una sessantina di persone: la levataccia e la giornata di permesso dalla mensa non erano state vane. Da sei anni aveva cominciato il processo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, il diritto di sangue che Giobatta gli aveva garantito, nella speranza di ricevere quel libretto violaceo di trentasei pagine che gli avrebbe aperto le porte al primo mondo: Treviso, Londra, Miami. Ma ecco che qualcosa si muoveva all’ingresso del consolato. Un impiegato stava attaccando un foglio al portone e la gente davanti cominciava a rumoreggiare. Èder, non riuscendo a vedere cosa ci fosse scritto, si fece largo, tra la folla ormai furiosa, in direzione dell’entrata. Il cartello recitava: “per permettere a tutti di assistere alla partita di calcio tra Italia e Germania il consolato oggi chiuderà alle 16”. Èder mollò la carpetta coi documenti sul marciapiede bagnato e alzò i pugni al cielo urlando: “ITALIANOS DE MERDA FIOSDAPUTA!”. L’enorme bandiera tricolore incombeva, muta e tirannica, sopra di lui.

Ciro Immobile, Torre Annunziata (NA), 26 anni, ex calciatore, Zurigo (Svizzera)

Dopo la prima ragazza, con la quale era sicuro che si sarebbe sposato e avrebbe avuto tre bellissimi bambini, magari facendo qualche sacrificio ma con una casetta con giardino e l’arredamento migliore che Ikea poteva offrire, non era più andata così bene. In fondo non aveva mai capito il motivo della rottura e forse, a conti fatti un motivo vero non c’era, ma erano passati tre anni prima che arrivasse a questa conclusione. Tra l’altro, una convinzione non troppo rassicurante. Era l’equivalente delle scoperte della fisica quantistica, dell’avvento del post-moderno o dell’ingresso del terrorismo nella storia dell’uomo: non vi era più alcuna certezza. Quello smarrimento accompagnava Ciro ormai da un po’, ma la sua bellezza acqua e sapone e la sua proverbiale gentilezza non se n’erano andate con le certezze, e questo gli permetteva di sentirsi tuttavia soddisfatto e sereno. Un buon lavoro nel luogo natale, una casa di proprietà della zia, un bel gruppo di amici che lo stimava.

Qualcosa però aveva cominciato a non funzionare nei suoi rapporti con le donne. Il suo sorriso e la sua pacatezza piacevano alle ragazze della zona, desiderose di avventurarsi con qualcuno che non fosse il solito spaccone. Questo gli permetteva di fare molte conquiste. Ma dopo qualche uscita, non capiva il motivo, se ne andavano tutte, senza lasciar traccia di sé. Ciro aveva cominciato a meditare su sé stesso, ed era arrivato ad ammettere che in alcuni momenti diventava scuro in volto e smetteva di parlare, come in catalessi, di fronte a queste ragazze. Ed esse si convincevano che lui nascondesse loro qualcosa, perché quando lo interrogavano non sapeva rispondere. Aveva seppellito dentro di sé qualcosa di terribile, un segreto mostruoso, che gli divorava l’anima. Una di quelle cose che è bene dimenticare per continuare a vivere senza amplificare le sofferenze. Fingere che non siano mai successe. E’ stata solo una debolezza. Poteva capitare a tutti un errore del genere. L’ho fatto per il bene di un’altra persona. Non me la sono sentita. Sono rimasto come bloccato. Meglio non pensarci più.

Poi, lei. Marisa. A lei ha raccontato tutto. Di come già da un po’ gli girasse per la mente quel pensiero insistente. In fondo non fare niente, non è la stessa cosa che essere colpevoli. Si era trattato solo di lasciare la natura libera di agire. E poi si trattava solo di tempo, sarebbe successo comunque di lì a breve. Non aveva nessuna colpa. Avrebbe potuto chiamare l’ambulanza, un’altra volta, l’ennesima. Sarebbero passate altre settimane di rancore, e poi di nuovo la stessa situazione. Marisa aveva capito. Anzi probabilmente no, ma non importa. Con lei si era sentito per la prima volta libero di raccontare tutto, e da quel momento era tornato ad essere il bel ragazzo dal tono gentile che faceva strage di cuori in provincia. Anche se ormai gli bastava lei, Marisa. Solo che Marisa aveva fatto di più: si era convinta che per guarire del tutto dovesse abbandonare completamente il calcio, lo sport che praticava da quando era bambino. Era un peccato perché, ripeteva Ciro, aveva concluso la stagione diventando capocannoniere della serie D, e alcune squadre professionistiche avevano cominciato a notarlo e a fargli delle offerte, addirittura dall’estero. Ciro sosteneva che il calcio tedesco faceva per lui, giocavano con uno stile più adatto al suo e lì finalmente sarebbe potuto esplodere. La Germania, poi, gli piaceva: certo i tedeschi, quei pochi che gli avevano chiesto informazioni per arrivare al Maschio Angioino, in città, gli avevano dato l’impressione di essere un po’ freddi rispetto al carattere dei suoi amici di sempre. Ma quelli erano solo turisti, e bisognava sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, erano pur sempre molto cordiali e con quell’accenno di sorriso che mostrava gratitudine. I trasporti in Germania funzionano bene, la criminalità è ridotta, il tenore di vita molto buono. Ma queste erano tutte cose nella testa di Ciro, perché l’offerta era arrivata dalla serie B Svizzera. Cantone di Zurigo, ma comunque Svizzera. Un buon motivo per smettere per sempre e tornare a coltivare il sogno dell’adolescenza: tre bambini, il giardino, il miglior arredamento Ikea.

Stephan El Shaarawy, 24 anni, studente e portapizza, Savona.

Stephan, come ogni sera, scioglie il catenaccio della bicicletta, si mette il caschetto, anche se non vorrebbe per non rovinare la sua splendida cresta punk, e sale sulla sua bicicletta. Fa le consegne a domicilio per la pizzeria Napoli gestita da un egiziano amico di suo padre, Aziz. Aziz è un buon datore di lavoro, lascia a Stephan tutte le mance e le mattine libere per poter seguire i corsi all’università. Gli studi sono un tasto dolente per lui, appena finita la scuola superiore aveva tentato il test di ingresso a medicina fallendolo per 3 anni di seguito. Non sapendo cosa fare aveva deciso di iscriversi a Scienze della Comunicazione, ma con pochissima convinzione. Le sue uniche passioni sono le ragazze e il biliardino. Con le ragazze non va tanto bene, Stephan è timido e non riesce mai a fare il primo passo. In più si vergogna un po’ di avere pochi argomenti di discussione. Legge poco, non sa chi sia il presidente del consiglio o il sindaco di Genova ed è poco informato su quello che succede nel mondo. Non è un brutto ragazzo, ma ha pochissima autostima e tanta sfortuna. Con l’ultima, Francesca, è finita male quando Stephan si è presentato a un appuntamento con un’ora di ritardo a causa di una foratura alla dannata bicicletta. Se lavorerà sodo l’anno prossimo forse si potrà comprare un’auto, o più realisticamente un motorino, magari usato.

Ma ancora Stephan è costretto sulla bicicletta, è un sabato sera di luglio , sono le 23 e deve fare la sua ultima consegna: cinque pizze e tre birre in via Farini 8. In giro stranamente c’è poca gente per essere Luglio e Stephan, arrivato agilmente all’indirizzo, inizia a suonare al citofono Martusciello. Al terzo tentativo senza risposta, il pensiero dell’ira di Aziz per l’ennesima consegna a vuoto lo getta nello sconforto. Ma improvvisamente il portone si apre e una voce un po’ alterata gli comunica il piano. Man mano che sale le scale sente un brusio trasformarsi in urla e strepiti con il sottofondo di un televisore. Un evento sportivo, si direbbe. “Cavolo, oggi giocava l’Italia” pensa Stephan, se ne era completamente dimenticato. La porta è spalancata, ma nessuno lo aspetta, da dentro una voce urla qualcosa e lui entra.

“Sono 47.50 euro”.

“Antò, vai a pigliare le pizze vai e dagli 50 euro”.

“Ah Frà, adesso no, siamo al rigore decisivo!”.

“Come stiamo messi?” chiede Stephan.

“Scherzi? Non sai nulla? Siamo ai rigori con la Germania, se Pasqual segna siamo ancora in corsa”.

Stephan ascolta senza guardare i ragazzi. Il suo sguardo è fisso sul televisore, non perché stia giocando l’Italia o per la tensione, ma perché quella scena lui l’ha già vissuta.

Aveva 14 anni, giocava in promozione nel Legino ed era la finale di coppa Promozione. Stephan aveva il pallone per il rigore decisivo, al novantesimo minuto. Era bravo con i rigori, l’ultimo l’aveva sbagliato a 12 anni. Stephan guardò gli spalti, sapeva che degli osservatori del Genoa erano andati a vedere proprio lui. Andò sul dischetto sicuro, deciso a tirarlo forte all’incrocio. Prese la rincorsa, chiuse gli occhi e calciò. La palla finì 6 metri sopra alla traversa, uno dei peggiori rigori mai tirati, commentò qualcuno sotto la doccia poche ore dopo. Gli osservatori se ne andarono senza neanche volerlo conoscere e l’anno dopo Stephan smise di giocare a pallone.

Con lo sguardo assente e un enorme groppo in gola Stephan prende i soldi ed esce dalla casa dei ragazzi, senza neanche guardare il rigore. Una volta di sotto scioglie la catena della bici, si mette gli auricolari e accende la radio. Pedala verso casa con De Gregori che canta solo per lui “La leva calcistica del ‘68” pensando che, se a quattordici anni avesse segnato quel rigore, forse ci sarebbe stato lui al posto di quel Pasqual a calciare dal dischetto contro la Germania. “Ormai è andata” pensa tra sé, “meglio pensare all’appello di Semiotica e a lavorare sodo per comprare quel benedetto motorino”. Stephan è troppo impegnato a pensare all’esame e ascolta la musica a un volume troppo elevato per sentire la sirena dell’ambulanza che sta passando con il rosso alla sua destra. Sente un colpo forte alla testa e in un attimo rivede quel maledetto rigore, la sua faccia delusa, gli osservatori che se ne vanno dagli spalti e il sorriso di suo padre mentre gli dice “Andrà tutto bene”. Poi più niente.

Graziano Pellè, San Cesario di Lecce (LE), 31 anni, poliziotto a Ferrara

Il ragazzino lo guardava con sguardo di sfida. L’aveva beccato al solito parchetto mentre spacciava marijuana a due ragazzetti dietro a un albero. Era la solita ronda che non portava mai a nulla, ma quella sera Graziano era stato fortunato, aveva beccato uno di quegli stronzetti che spacciano. E ora quello stronzetto lo stava guardando con aria di sfida.

Don Felice aveva un vezzo, non dormiva che poche ore, dalle tre alle sei, ogni notte così e fumava con la finestra aperta e un lume che gli illuminava la faccia tonda di parroco imperturbabile.

Senza alcun paramento, in vestaglia e pantofole di lana a righe. Sembrava un vecchio senza esserlo. “Io penso che questo americano sia dopato. Prenda qualcosa. Prima o poi verrà fuori. Armstrong. Lo conosci Armstrong? Ha vinto il Tour de France. Sai cos’è?” chiese, senza ottenere risposta e senza peraltro staccare gli occhi dalla pagina sportiva del Resto del Carlino. Poi dopo un lungo sospiro, il don sollevò la testa verso di lui e con uno sguardo severo ma asciutto gli chiese: “Senti un po’, ma davvero non hai mai sentito parlare del Tour de France?”.

I grilli di quella calda notte di luglio, la finestra aperta sulla piazza deserta, Graziano, quindici anni, sprofondato sul divano, imbronciato, il Don che non aveva alcuna fretta di sentire la sua voce, la stanza sospesa in un nulla senza tempo. Una serata insignificante, in fondo, ma allora perché Graziano non è mai riuscito a dimenticarsela?

“Che cazzo guardi, sbirro? Non ho fatto niente!” ringhia il ragazzino. “Dimmi chi ti ha dato la roba, forza. Dimmelo e te la cavi con poco. E domani mattina i tuoi genitori ti vengono a prendere. Ce li hai dei genitori, giusto?” risponde calmo Graziano. “E a te che cazzo te ne frega, sbirro? Portami dentro, forza, io non ho fatto niente e non ti dirò niente” gli urla in faccia il piccolo criminale.

Graziano, da ragazzino, era strafottente, ottuso e irrecuperabile per tutti tranne che per Don Felice. Che non era un santo, affatto. Ma aveva saputo dei suoi giri loschi e voleva aiutarlo. E farlo ridere un po’, già che c’era. Gli piaceva per esempio farlo innervosire raccontando gli inizi delle parabole e poi si interrompeva e diceva: “secondo te come va a finire?” E la risposta era sempre una faccia cattiva e una parolaccia. Ma Don Felice, che contrariamente a Padre Antonio non sapeva suonare la chitarra ma li faceva giocare tutti a calcio, aveva un ruolo fondamentale per Graziano. Gli aveva trovato un posto in campo, torre, attaccante, quello che doveva fare i gol. In effetti era davvero bravo, alto e forte per la sua età, e il don era convinto che potesse diventare professionista, un giorno.

A quindici anni Graziano però decise che segnare di testa era una cosa da stupidi, anche se gli piaceva. E sapeva che prima di vedere i soldi da calciatore avrebbe dovuto aspettare troppo. Lui i soldi li voleva subito. Dopo l’ennesima discussione chiuse la porta in faccia al don e uscì dall’oratorio, senza tornarci più.

Il ragazzino non aveva fatto storie per entrare nell’auto di Graziano. Continua a guardarlo con quella faccia da duro, come se non gli importasse niente di finire dentro, come se non avesse nessuno da cui tornare. Graziano prova a essere più accondiscendente, in fondo lui quella vita l’ha vissuta, ma di risposta si prende solo dei sonori “vaffanculo”. Il ragazzo non sa che così facendo si rovinerà la vita, dalla strada non si esce facilmente ed è facile perdersi per sempre, rischiando la vita.

I soldi bussavano alla porta del Nero che ne aveva tanti e faceva fare dei bei lavoretti ai ragazzi sbandati della zona. Graziano poi sembrava anche più grande degli altri. Non aveva fatto fatica a prendersi i lavori migliori. Piccolo spaccio, primi soldi, primi acquisti, ragazzine, notti lunghissime nei parcheggi, pomeriggi infiniti ad aspettare gente sconosciuta per scambiarsi gesti veloci.

Ma poi una volta ha fatto un passo più lungo della gamba. Tizi mai visti prima gli avevano proposto un affare. Un lavoro facilissimo, svuotare uno dei magazzini del Nero per mille euro. Nemmeno svuotarlo fisicamente, solo prendere le chiavi dal mazzo del Nero, che di Graziano si fidava, fare una copia e darle a quei tizi che gli avevano già dato cinquecento di acconto e promesso gli altri cinquecento alla fine. Lui aveva rilanciato. Duemila. Loro avevano accettato. Graziano non ci aveva pensato due volte a tradire il Nero. Per lui era come una banca. Che gli importava? Ecco che gli sottrae le chiavi mentre quello si fa un riposino pomeridiano. Sudando come quando passavano le macchine della volante le prime volte che doveva smerciare, si precipita in un ferramenta a caso, uno qualsiasi. Tutto fatto, tutto pronto. Copia delle chiavi del Nero in mano e duemila in tasca da lì a un giorno.

Poi, ecco arrivare uno di quelli più vicini al Nero, dal nulla, gli si fa incontro, lo prende per un braccio e comincia a stringere. Gli dice che il Nero vuole sapere dove ha messo le chiavi e se non gliele fa ritrovare subito ti prende e ti ammazza. Graziano gli dà tutto, chiavi e copia, quello gli prende anche tutti i soldi e gli dice che se si fa rivedere è morto.

Prima del tramonto, Graziano, spaventato, era già dietro la porta di Don Felice.

Che gli aprì, come aveva fatto sempre, e lo fece sedere sul divano senza chiedergli niente, solo con una piccola canzonatura, modulata in modo scherzoso:”secondo te come va a finire?”

Ora sono in macchina davanti al commissariato e Graziano esita. Il ragazzino non ha capito a cosa va incontro, non sa cosa significhi vivere in riformatorio, prendere le botte e vivere in pochi metri quadri con la consapevolezza che a nessuno freghi un cazzo se una volta uscito ti rimetti a spacciare o a rubare, perché tanto tu sei condannato a essere un criminale. Il ragazzino lo guarda, ma il suo sguardo di sfida si è impercettibilmente trasformato in interrogativo, non capisce cosa voglia fare il poliziotto. Poi l’esitazione finisce, Graziano sa cosa deve fare. Gira l’auto e si dirige lontano dal commissariato. Il ragazzino gli chiede cosa abbia in mente, ha paura. Quindici minuti dopo Graziano ferma l’auto davanti alla Casa del Fanciullo, un casa di accoglienza per ragazzi di strada creata da Don Felice anni prima. Prende il ragazzino e lo accompagna alla porta. Suona il campanello, gli apre padre Antonio, Don Felice non c’è. Strano. Padre Antonio capisce la situazione e prende in custodia il ragazzino. Quando si allontana non si volta, Graziano, sa che ha lo sguardo del ragazzino addosso, ma non vuole ricambiarlo. Lui gli ha dato una possibilità, ma ora deve farcela da solo. Deve solo non ripetere i suoi errori.

Il giorno in cui Graziano prestò giuramento all’Arma fu solo il secondo più bello della sua vita. In fondo non avrebbe potuto fare nessun altro lavoro. Al primo posto, per tutto il resto della sua esistenza, sarebbe rimasto quello in cui, in una calda sera di agosto del 2012, Graziano, ormai un giovanotto, segnò il rigore decisivo per la squadra dell’Oratorio di Don Felice che vinse i campionati provinciali e si tolse la soddisfazione di ritirare il premio come capocannoniere e miglior giocatore del torneo.

Alla fine però, l’unica cosa che Don Felice a fine partita e terminati i festeggiamenti gli disse, mentre sfogliava i quotidiani sulla sua sediolina, con il buio di una piazza deserta alle sue spalle, il volto cerchiato di luce e Graziano sfinito davanti a lui sprofondato sul divano fu “Alla fine avevo ragione io.”

Ovviamente Graziano pensò subito alla sua storia, alla piega pericolosa che stava per prendere pochi anni prima, alle preghiere inutili che avrebbe fatto in prigione o al sacchetto di plastica in cui l’avrebbero fatto sparire, ma Don Felice, guardandolo improvvisamente con il consueto sguardo severo e asciutto lo sorprese: “Lance Armstrong aveva preso in giro tutti. Avevo ragione io, era dopato.”

La vita, in certe notti d’estate, poteva essere molto più rilassante di quanto un ragazzino qualsiasi, criminale o agnellino, potesse immaginare.

Lorenzo Insigne, 25 anni, ragioniere, Frattamaggiore, Napoli.

Quando gli lasciano la mancia, spesso, Lorenzo dice che si tratta solo di un lavoretto provvisorio. La sua specialità è far ridere i clienti ripetendo le battute che sente nelle pubblicità, soprattutto quelle delle compagnie telefoniche, storpiandone alcune parole in dialetto. “Sei troppo forte Lorè”, “nella botte piccola sta il vino buono Lorè”, “il lavoro è lavoro Lorè, come facciamo noi se te ne vai?” Lorenzo sorride un po’ timido e trotterella via fra i tavoli accennando qualche passo di danza, sotto la cui ilarità si nasconde a malapena l’incertezza esistenziale che gli impedisce di camminare dritto, come un uomo.

Sono anni che il lavoretto è provvisorio, alla pizzeria di Salvatore, dove fa il cameriere aspettando l’occasione giusta. Sono anni che i clienti gli danno pacche sulla testa, ora affettuose ora minacciose, in base alla velocità del servizio. Salvatore ha un debole per lui, spesso lo chiama solo “il ragazzo”. “Chiedi al ragazzo, ti mando il ragazzo, lascia stare, ci pensa il ragazzo”. Ma il ragazzo vuole diventare uomo, ed è stanco delle pacche. A volte tra una comanda e l’altra si ferma in un angolo ad ascoltare i discorsi degli adulti, ne studia i tic, le galanterie, le marche degli orologi. È certo che prima o poi il diploma da ragioniere, preso dopo tanti sacrifici alle scuole serali, gli permetterà di permutare la Smart della madre per comprarsi una macchina vera, con il computer che ti parla dal cruscotto e i sedili riscaldati e una bella ragazza seduta accanto. Ogni volta che la guida, in mezzo al traffico, si sente come un bambino in un’auto giocattolo, tanto da evitare gli sguardi degli altri per l’imbarazzo.

Intanto, ogni volta che riesce a risparmiare qualcosa, va da Lello a Frattaminore a farsi un nuovo tatuaggio. Proprio Lello, prima dell’estate, gli ha detto che può “combinare” una cena con due che ha conosciuto in chat, che vivono in centro a Napoli, che sono sorelle e vengono da una famiglia importante di imprenditori.

“Ma so’ bone, almeno?”

La cena è a casa delle ragazze, e Salvatore della pizzeria ha messo a disposizione l’Audi nuova per andare in città. Ma la macchina è un catafalco e il parcheggio, di sabato sera, non si trova. Oltretutto c’è pure la partita. Lorenzo lascia Lello davanti al portone, perché si sta facendo tardi e non vuole che l’atmosfera si raffreddi, e si allontana da solo alla ricerca di un posto. I giri a vuoto si fanno sempre più ampi, i palazzi barocchi diventano case popolari, Lorenzo parcheggia, e si allontana un po’ spaesato avviandosi con il cellulare in mano verso l’indirizzo. Ci sono poche, brutte facce nel quartiere, e i lampioni scarseggiano. Dopo aver superato il primo isolato il ragazzo si volta indietro e vede un gruppetto di tre uomini appoggiati alla macchina. Pensa: “Vuoi che co’ tutte le macchine che ci stanno, proprio la mia mi devono fregare?”.

Lo stradone che porta verso l’appartamento è silenzioso, ormai sono le nove e mezza. Un vecchio, con la faccia avvolta da un fazzoletto, guarda fuori dalla finestra e fa dei versi. Lorenzo ha l’impressione che rida di lui, trafelato, con il telefonino in mano, che corricchia guardando i nomi delle strade. “Maaarooonna” ulula l’uomo alla finestra, che si lamenta del mal di denti. La targhetta è l’unica del palazzo con un solo cognome: “Caccavo”.

Al citofono risponde una ragazza con la voce annoiata, mentre Lorenzo cerca complicità con una battuta: “Sono arrivate le pizzeee”. Il silenzio è rotto dal rumore lento e meccanico del portone automatico. La casa è decisamente quella di una famiglia ricca. Lorenzo viene accolto alla porta da Lello, che lo conduce in salotto un po’ irrigidito, indifferente alle occhiate di intesa dell’amico. La tavola è imbandita: pizzi, cristalli, argenti, ceramiche rifinite in oro. Le due sorelle sono sedute di fronte ai due posti vuoti. Lorenzo non crede ai propri occhi. Una di loro è molto magra, con le labbra carnose e due cavernosi occhi blu, ma ha un naso così pronunciato da farla apparire più simile ad un ragazzo denutrito che a una donna.

L’altra, quella seduta davanti al posto di Lorenzo, è gravemente obesa. I capelli radi sembrano non essere stati lavati da giorni, e la cute, sotto i ciuffi intervallati dalla pelle secca e screpolata, tradisce i graffi di violente grattate. Al centro dei tratti informi della ragazza spuntano due piccoli e tondi occhi azzurri e un naso puntuto, che appare ancora più piccolo circondato com’è da spessi strati di tessuto adiposo. Sotto il viso coperto da una lieve ma uniforme peluria incolore, pende un doppio mento pachidermico, coperto di brufoli. Mentre Lello è già pronto a scappare, e ascolta disinteressato i racconti su mammà della sorella più magra, Lorenzo prova per educazione a stimolare la sua commensale parlandole dei suoi sogni, delle sue ambizioni di lavoro. La ragazza in effetti è spigliata, e non perde occasione per provocare il ragazzo, provare a metterlo in imbarazzo e sminuire le sue velleità di successo “E business plan, e quest’e quello, ma sempre garzone della pizzeria rimani, Lorenzuccio bello”. Per quanto il suo aspetto sia repellente, la ragazza ha una risata travolgente, e Lorenzo già pensa “magari me la faccio amica non si sa mai”.

Il pasto è stato buono e abbondante, e pian piano le risate hanno lasciato il posto alle confidenze. “Mio padre tiene tre aziende a Napoli, chissà che non c’abbia qualche cosa per te Lorenzuccio”. Lello sta guardando al cellulare i risultati della partita: “è finita 2-2, rigori…”. La sorella più grassa guarda Lorenzo fisso negli occhi e sorride: “lo facciamo un caffè, che la strada per Frattamaggiore è lunga?”. Lorenzo risponde baldanzoso che come lo fai lui il caffè non lo fa nessuno, e alla pizzeria tutti gli chiedono di rivelargli il suo segreto.

I due si allontanano e la ragazza apre una porta, Lorenzo entra, lei accende un lumicino. La camera appare come quella di una ragazzina, con il letto affollato di peluches e i poster di Hamsik che coprono quasi integralmente le pareti. Prima che possa proferire parola, Lorenzo è schiacciato dal peso della ragazza, sul letto. La ragazza inizia a strusciarsi su di lui, ancora vestita, ma Lorenzo è immobile, e ancora non sa come reagire. Dal basso vede il doppio mento della ragazza ricoperto di peli e di acne, e per un attimo accenna alla fuga. La ragazza lo tocca e sospira profondamente, ma lui non accenna la minima reazione, quasi paralizzato dal peso della signorina Caccavo. “Lunedì ti faccio fare il colloquio co’ papà, bambolotto mio, bambolotto bello”. Gli mette un dito nella bocca e il ragazzo sente l’unghia graffiare sulle sue gengive. Chiude gli occhi. Lei inizia a masturbarsi sopra di lui. “Tra poco sarà tutto finito”, pensa Lorenzo.

Lello e Lorenzo camminano verso la macchina, ma quest’ultimo, ancora sotto shock, non ricorda dove ha parcheggiato. Finalmente raggiungono la strada giusta: dove un tempo c’era l’Audi rimangono le schegge di vetri rotti e qualche cicca di sigaretta. Lunedì mattina Lorenzo si alza presto e va dal barbiere. Vuole dimenticare la notte del sabato precedente, ma non riesce a scrollarsi di dosso l’odore acre, la sensazione di un peso opprimente sullo stomaco. Arriva agli stabilimenti Caccavo con i capelli ossigenati, delle scarpe lucide e a punta e un completo un po’ cartonato che lo fanno apparire come uno strano burattino, più che un adulto. Supera la segretaria e davanti a sé vede il signor Caccavo seduto alla scrivania, che ne sta leggendo il curriculum. L’uomo alza lo sguardo, reggendosi gli occhialetti da lettura, vede Lorenzo, ne scruta la piccola figura, fino ai capelli e scoppia in una fragorosa risata.

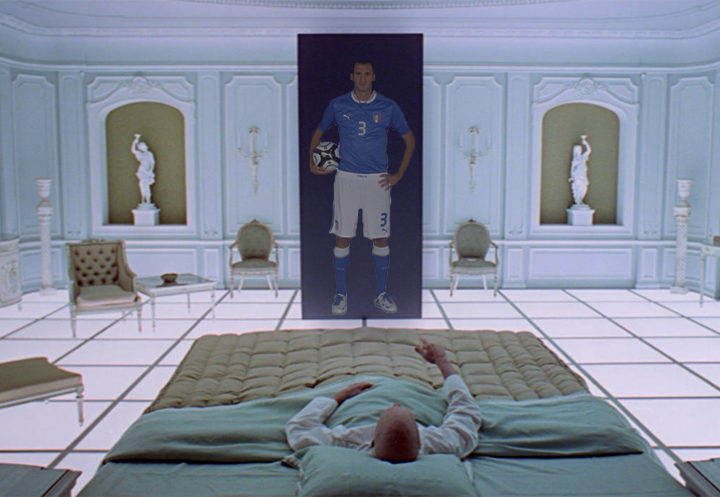

Roma, Fiumicino, 3 luglio 2016

Era l’Italia dei vecchi, era l’Italia della fantasia del trio Totti, Balotelli, Cassano. L’Italia che non perde mai contro la Germania. Oggi è il tempo delle banane, dei pomodori, delle lattughe. Dopo il gol di Cigarini e l’autogol di Neuer, sembrava fatta. Il sopracciglio del C.T. Ancelotti era già abbassato in un’espressione sorniona, gaudente, pronta ad affrontare la Francia padrona di casa in semifinale. Oggi al ritorno dei nostri vecchi ragazzi, si parla solo di esonero, e stanno già arrivando le prime candidature. Si parla sempre degli stessi, partendo dagli ex: Prandelli, Donadoni, qualcuno parla persino di Lippi III. Ma sono le autocandidature le più credibili, dopo il super-contratto di Ancelotti: Zaccheroni, De Biasi, e soprattutto Ventura.

La rimonta della Germania, con Schürrle, subentrato dalla panchina e il gol di Gomez, sulla goffa marcatura di Paletta. Ai rigori, la storia sembrava già scritta. Ma è andata peggio del previsto: prima Totti, stremato, che sbaglia miseramente il cucchiaio, poi Cassano, con la ridicola rincorsa, tutti i rigori sbagliati, tranne quello di Mario Balotelli, ininfluente. Nelle osterie, nei bar, nelle pizzerie e nei finti pub irlandesi, nelle strade, nelle piazze e nelle feste di piazza in Abruzzo del Belpaese, uomini di tutte le estrazioni sociali hanno guardato la partita con disincanto, preoccupandosi più di figli indisciplinati, di bollette non pagate, di progetti di vita falliti.

Al bar di Buffon, a Carrara, i fusti di birra sono finiti e un gruppo di tedeschi ha spaccato 3 bicchieri durante l’esultanza per l’ultimo rigore di Schweinsteiger, scatenando le ire di Luigi, il padrone del locale. Nello Juventus Club di Viterbo, Leo è stato distratto da un messaggio su Whatsapp e si è perso l’unico rigore segnato. Federico Bernardeschi, dopo una giornata al computer e una serata al comitato per il Sì, l’ha guardata sonnecchiante sul divano borbottando “questa non è la mia Italia”.

Oggi tutti dicono che era un’Italia di faticatori e di primedonne, squilibrata, non una vera squadra ma un’accozzaglia di idee, di facce, di destini scollati fra loro. Se fossimo stati più squadra, dicono, qualche rigore in più l’avremmo segnato. La sola marcatura di Balotelli dagli 11 metri, sembra dimostrare ai dietrologi che avevano ragione Lippi prima e il pentito Prandelli poi, che il singolo non ti fa vincere le partite.

Ciò che rimane, di questa Italia di vecchi, sono le lacrime di Padoin, disperato nelle interviste post-partita: “Nessuno si ricorderà di noi, e sarà come se non ci fossimo mai stati. Si vede che era destino. Era destino”.

QUI LA PRIMA PARTE DELLA SAGA DEI NOSTRI RAGAZZI, I PORTIERI

QUI LA SECONDA PARTE DELLA SAGA DEI NOSTRI RAGAZZI, I DIFENSORI

QUI LA TERZA PARTE DELLA SAGA DEI NOSTRI RAGAZZI, I CENTROCAMPISTI