Roma, 30 maggio 1984.

Al termine di una finale tiratissima, Roma e Liverpool si giocano la Coppa dei Campioni ai rigori.

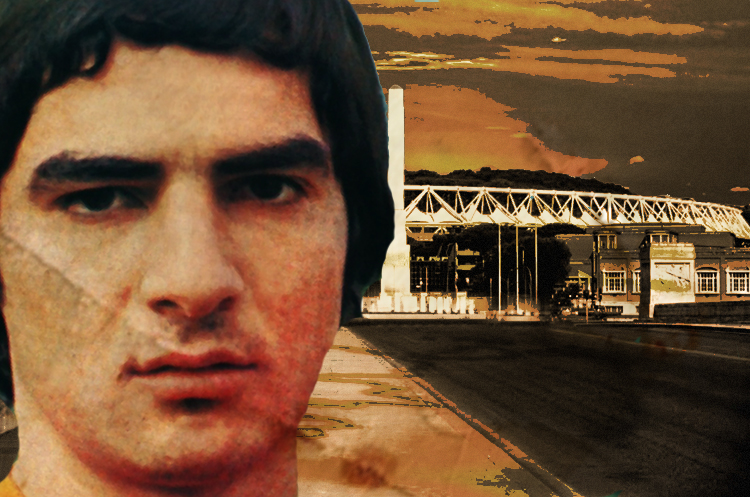

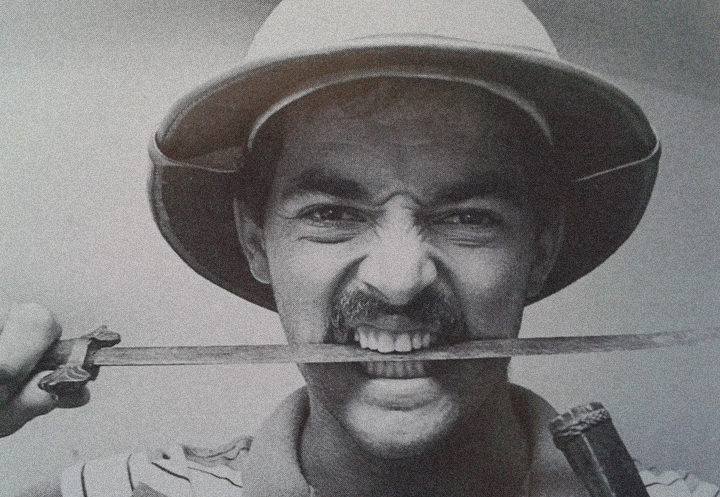

I fischi che coprono i passi di Nicol, primo rigorista degli inglesi, si trasformano in un colossale ruggito quando il pallone supera la traversa e prosegue verso le stelle. Uno stremato Graziani è stato designato come primo rigorista giallorosso. Agostino Di Bartolomei, capitano e cecchino infallibile dagli undici metri, coglie nello sguardo del compagno un’ombra d’incertezza e gli viene in soccorso prendendosi la responsabilità di quel tiro che, centrale ma potentissimo, fulmina Grobbelaar. La sequenza dei rigori tiene tutti col fiato sospeso fino al momento decisivo: il redivivo Falcao, autore di una prova incolore, ancora livido per i pestoni degli avversari e inserito nella lista dei rigoristi solo all’ultimo momento da Liedholm proprio dopo un fitto colloquio con Ago, si presenta sul dischetto. Il portiere dei Reds rinuncia ai suoi numeri da clown, rivelatisi infruttuosi con i precedenti tiratori romanisti, e rimane concentrato sul pallone. Se Falcao segna, la Coppa non si muove da Roma.

Il brasiliano calcia quasi da fermo, il tiro non sembra irresistibile. Grobbelaar indovina l’angolo giusto, toccando la palla con la punta delle dita. Lo stadio ha un sussulto e quasi implode su sé stesso prima che il pallone baci il palo interno e si decida a entrare in rete. Un boato pauroso fa tremare l’Olimpico e il resto della città: la Roma è campione d’Europa nel proprio stadio, il sogno più inverosimile e temerario di un’intera tifoseria si tinge di sfavillante realtà. Al capitano tocca come da rituale l’onore di sollevare per primo la Coppa, il trofeo più importante della sua carriera. Il volto di Ago è trasfigurato da una gioia che mai aveva mostrato in pubblico fino ad allora, forse nemmeno durante i festeggiamenti dello storico scudetto dell’anno precedente. La città porta in trionfo i suoi eroi e li celebra con tutti gli onori al Circo Massimo. Agostino, ebbro di euforia come tutti i romanisti, si lascia trascinare nel vortice dei festeggiamenti con i suoi compagni di squadra fino alle prime luci del mattino.

Terminata la festa, decide di percorrere con la sua vettura le strade di Roma, assaporando con i propri occhi l’alba rosata di trionfo. Segue il lungotevere fino al Foro Italico per rivedere i contorni dell’Olimpico, teatro ancora caldo di quel miracolo sportivo che ha appena vissuto da protagonista. All’altezza di Ponte Duca D’Aosta un cane dal pelo rossiccio attraversa lentamente la strada e si pianta in mezzo alla carreggiata. D’istinto Di Bartolomei frena riuscendo ad evitarlo; durante la manovra però sbatte con la fronte contro il volante. Stordito si tocca la testa, esaminandola nello specchio retrovisore per controllare che non ci sia nulla di rotto. La botta è stata abbastanza dolorosa ma non sembra nulla di serio. “Per fortuna” pensa tra sé “con tutte le capocciate che ho preso in campo, ormai sono allenato”.

Il cane è ancora lì a pochi metri dal paraurti, imperturbabile. Dall’aspetto piuttosto malandato sembrerebbe un vecchio randagio. L’animale posa lo sguardo opaco e stanco di chi sembra averne viste tante su Ago, che lo apostrofa tra i denti tirando in ballo le anime di tutti i suoi progenitori canini. Poi punta col muso in direzione dell’Olimpico, prima di emettere un flebile latrato.

Agostino prova a smuoverlo con un breve colpo di clacson ma il cane non fa una piega; addirittura si accuccia sul ventre, sempre senza perdere di vista lo stadio. Potrebbe essere sordo, pensa il capitano. Oppure è rincoglionito. Decide di ripartire, sorpassando sulla sinistra la bestiola ancora sdraiata sull’asfalto. Mentre svolta per imboccare la strada di casa, scuote la testa lanciando un’ultima occhiataccia dallo specchietto all’animale, che sembra seguire con il capo la vettura che si allontana.

A casa, Marisa ancora dorme. Ago si premura di togliersi gli abiti evitando di fare rumore, poi scivola sotto le lenzuola senza svegliarla, addormentandosi a sua volta all’istante. Al suo risveglio, dopo mezzogiorno, il letto accanto a lui è vuoto. Si alza con calma e trova un biglietto di Marisa sul tavolo in cucina. E’ andata con il figlio al parco, ha preferito lasciarlo riposare. “Non te la prendere per ieri, hai dato il massimo” conclude nel messaggio. Ago rilegge il biglietto e stenta a capire. Per cosa mai se la dovrebbe prendere? Rimugina facendo colazione. Scende all’edicola sotto casa per comprare il Corriere dello Sport. L’anziano giornalaio lo saluta con un accenno di esitazione nella voce, mentre gli porge una copia del quotidiano.

Agostino trasecola mentre legge il titolo in prima pagina: ROMA BEFFATA.

Il giornalaio finalmente si decide e sbotta unendo i palmi come in preghiera: “A sor Agostì… ma sto Falcao, ma che omo è?”.

Ago lo fissa sbigottito senza sapere bene cosa rispondere. Compra altri quattro quotidiani e si rinchiude in casa a leggere minuziosamente le cronache della partita. Di un’altra partita.

Mentre è tutto teso nell’orrenda scoperta di quel naufragio sportivo, il telefono squilla sonoramente come un’allarme. È Odoacre Chierico. “Ciao Agostì, ti sei ripreso? Ma che fine hai fatto ieri sera? Te ne sei andato senza dì niente, parevi ‘na sfinge. A ‘na certa Graziani ha cominciato a sbroccà in macchina mentre l’accompagnavo, tirava pugni ar parabrezza che a momenti me lo sfasciava, e bestemmiava così forte che è quasi venuto giù er Vaticano… Agostì, ce sei? Pronto?”. All’altro capo del telefono, Agostino stringe la cornetta come se la volesse soffocare:”Odoà, lassame perde. Mò devo annà, se vedemo a Trigoria” riesce appena a mormorare prima di riagganciare e sprofondare sul divano.

Il rigore di Falcao, la corsa sotto la Sud, la Coppa al cielo, l’irruzione di Galeazzi negli spogliatoi, le pernacchie di Righetti all’indirizzo degli inglesi e dei laziali, Bonetti che annaffia Tancredi con lo spumante, le lacrime di Liedholm, il bagno di folla, il sudore di Venditti, la grattachecca con Bruno Conti e Cerezo alle 4 di mattina. Come è possibile che si sia davvero sognato tutto? E l’incidente con il cane sul ponte Duca D’Aosta? Agostino si passa una mano sulla fronte, incontrando la sagoma di un bernoccolo. Quello, almeno, è sicuro di non esserselo solo immaginato.

San Marco di Castellabate (Salerno), 30 maggio 1994.

Sono passati dieci anni da quel miraggio. Agostino non ne ha mai parlato con nessuno, men che meno con gli ex compagni della Roma, qualcuno di loro rimasto in società a differenza di lui.

Il rischio di essere preso per matto è davvero troppo grande. Ma il tarlo del dubbio non lo ha abbandonato un solo istante dal giorno della finale. Quell’apoteosi è stata così reale, così vivida, che gli pare impossibile non averla vissuta affatto.

Eppure il mondo che lo circonda gli fornisce continue e inoppugnabili prove di quella disfatta. Ha rivisto la partita decine di volte, ossessivamente, ed ogni volta è esattamente come se la ricorda, almeno fino a quei maledetti rigori. Per sfuggire dalla menzogna di quel ricordo persistente si è rifugiato nel paese di Marisa con i figli, e ha provato a dedicarsi ad altro per non pensarci, tenendosi occupato con il progetto di una scuola calcio.

Ma è tutto inutile: ogni notte il fantasma di quella vittoria continua a visitarlo, tormentandolo.

La mattina di un ennesimo, eterno 30 maggio, è affacciato sulla terrazza della sua casa nel Cilento. Osserva le barche dei pescatori mentre prendono il largo, respirando il profumo soffocante della pineta sollevato dallo scirocco. D’un tratto, appena celato dallo stridio dei gabbiani, riesce a percepire in lontananza, sempre più chiaramente, un suono estraneo eppure familiare.

La sua attenzione viene poco a poco richiamata da un sommesso latrato proveniente dal lato opposto della strada. Sporgendosi dalla ringhiera, vede finalmente di cosa si tratta.

Il cane di Ponte Duca d’Aosta è proprio lì davanti a lui, esattamente come dieci anni prima. Accucciato sul ventre in mezzo alla carreggiata, lo fissa ansimando. Antichissimo e tuttavia ancora vivo.