Sono i giorni della merla a Milano. I più freddi dell’anno. Almeno così dicono. Le insegne dei locali di corso Garibaldi sono più luminose che mai e contrastano con il grigio del cielo. Il corso è popolato da giovani che vivono spensierati la serata milanese. Siamo nel quartiere dei locali più alla moda, quelli di corso Como, quelli frequentati anche da calciatori e personaggi famosi. Sorrisi dai denti sbiancati, moncler lucidati, cocktail con nomi esotici e abbronzature invernali: l’immagine volgarmente plastificata di sé stessa che Milano ha voluto vendere al mondo negli ultimi anni. Da Largo la Foppa, tra via Marsala e via della Moscova, parte una strada che in pochi conoscono e ancora meno percorrono. In via Saterna di notte nessuno ama passare. La strada è abitata da ombre, che contrastano con le luci abbaglianti delle vie limitrofe. Le case antiche, delle famiglie nobili, osservano il deserto viale sottostante.

Un uomo dal passo lento cammina solitario, sfidando il vento gelido proveniente da nord, lungo via Saterna. Ha percorso quella strada migliaia di volte tornando verso casa nella vicina e prestigiosa via Solferino. Quest’uomo è anziano, si chiama Carlo Cudega e conosce Milano da tutta la vita. E Milano conosce lui.

A metà della via l’uomo si ferma. Nota il vecchio ristorante, chiuso da decenni. È una di quelle trattorie antiche, quasi inghiottite dalla metropoli. Ma stasera qualcosa non torna. La porta d’ingresso del ristorante non è serrata, attraverso i vetri filtra una luce debole. Il Cudega non la vedeva aperta da almeno quarant’anni. In un attimo gli balenano nella memoria suggestioni del passato: il sudore versato nelle antiche balere, l’odore dei mondeghili appena sfornati, il rumore meccanico del tramvai. L’anziano signore, senza rendersene conto, spinto dai ricordi, varca la soglia del ristorante.

Stranamente invece che una sala si trova davanti ad una scala che scende ripida verso le cantine. Il Cudega inizia a scendere. Un misto di eccitazione e paura fanno vibrare il corpo dell’anziano milanese.

L’uomo, finiti i gradini, alza il capo e rimane interdetto. Più che un ristorante assomiglia ad una cripta, col soffitto basso e le pareti di mattoni. I tavolacci di legno poco illuminati sono accomodati lungo le pareti e i pochi avventori seduti sembrano non curarsi del fumo di sigarette che riempie l’ambiente. Prende coraggio e si siede all’angolo di un tavolaccio, vicino ad un uomo che, probabilmente ubriaco, sembra addormentato. Senza dire nulla, l’oste appoggia un fiasco di vino e un bicchiere di fronte a lui. Il Cudega riconosce il suo volto, ma non riesce a ricordarsi dove e come lo abbia conosciuto. Si versa un bicchiere di vino e dopo il “prosit” ne beve un sorso. Il gusto è quello del vino di una volta, ma la sensazione di torpore che lo assale è del tutto nuova. L’ubriaco al suo fianco alza la testa e sornione si rivolge a lui: “Milan l’era proppi bell allora. Gh’era una energia dopo la guerra. Tùcc volevan rimboccarsi le manegh. A Milan, anca i moron fann l’uga…”.

Il Cudega vede i navigli, all’alba. Non si trova più nella cripta, è all’aperto. In fondo, la stazione di Porta Genova. Alcuni bambini in strada stanno giocando alla cavallina, l’acqua è abbondante e trasparente nel canale, un mulo che tira un carretto carico di legname caga nella via. L’aria profuma di campagna e di giovinezza. L’anziano milanese non crede ai suoi occhi, si trova nella Milano di inizio anni ’50. La sua Milano. È realtà? O solo un mondo creato dai suoi ricordi? Legge una locandina appesa a un lampione: Al Teatro alla Scala, Macbeth. Con Maria Callas. Il Cudega sa perfettamente dove deve andare.

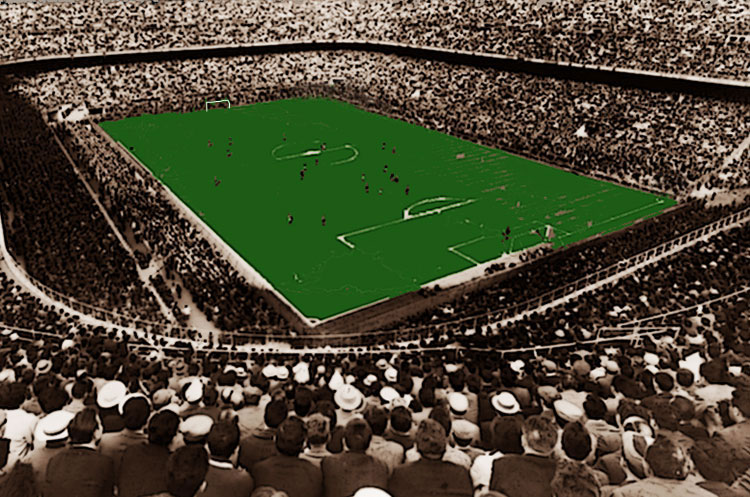

Lo stadio di San Siro brulica di persone. Sono in centomila sui gradoni, gli anelli sono ancora due, ma dal frastuono e dalla passione che esplode ad ogni giocata potrebbero essere dieci: è lo stadio più bello del mondo. In campo sta giocando l’Inter. Al suo fianco ricompare l’ubriaco del ristorante: “Gh’era quell lì che strizava i ball a tùcc. Com’ el se ciamava… Quell ch’el giugava al balùn… Ostia! Com’el che se ciamava, me ven minga in ment… ecco! Il Benito… il Lorenzi! Ma quel Lorenzi lì le era propri un bravo giugadur. Gh’era lu, lo svedes e, come se ciama… Stefano Nyers, quel dell’est”. Il Cudega ha bene in mente quell’Inter, la sua Inter. Quella di Benito Lorenzi.

Toscano verace, amato come pochi dai tifosi nerazzurri, Lorenzi rimase a Milano dal ‘47 al ’58. Con Skoglund e l’apolide Nyers formò un tridente da sogno. Repubblichino di Salò, aveva ricevuto il soprannome “Veleno” dalla madre a causa della sua cattiveria. Lorenzi era un centrattacco potente e tecnico, che concepiva la partita come una battaglia in cui tutto era permesso: un campionario di risse in campo, tacchetti negli stinchi, strizzate di balle ai difensori, pugni e provocazioni verbali, come quel “Marisa” rifilato a Boniperti per i suoi boccoli biondi. Gli interisti ricordano ancora il limone messo da Lorenzi sul dischetto, sotto il pallone, che fece sbagliare un rigore al rossonero Cucchiaroni in un derby nel ’57.

Benito è stato forse il primo interista capace di identificare il concetto di interismo: una coesione eccezionale creata dalla certezza che tutto il mondo remi contro. Usata come arma per affrontare le sfide in campo, e non solo, è diventata l’archetipo fondante intorno al quale tutti i tifosi nerazzurri si identificano e compattano in nome di una causa comune: “Noi uniti contro tutto e tutti”.

Lorenzi, con i suoi comportamenti eccessivi e le sue giocate sopraffine, odiato dagli avversari e temuto dai sostenitori delle altre squadre, ha creato nel tifoso interista l’orgoglio dell’appartenenza, ma soprattutto ha condotto una società, depressa dalle vittorie prima del grande Torino e poi della Juventus di Boniperti e del Milan del tridente svedese Gre-No-Li, alla conquista di due scudetti consecutivi nel ’53 e nel ’54, dopo tredici anni di digiuno.

Finita la partita, quando l’imbrunire diventa oscurità, il Cudega osserva la gente incamminarsi verso casa, scruta le file interminabili di lampioni che si accendono e che si perdono a raggera verso la periferia, verso la campagna, verso la miseria. Chiude gli occhi per un istante e, senza sapere come, si ritrova nuovamente nel ristorante di Via Saterna. La cripta è vuota, i tavolacci hanno lasciato spazio a bancali di casse di lattine. La sala principale è impolverata, abbandonata, buia, vecchia. Percorre la scala in senso inverso, salendo gradino dopo gradino. Quando esce in strada il Cudega ritrova la Milano di oggi, come l’aveva lasciata prima del viaggio. È stato tutto un sogno, una visione, un incantesimo? Nota con la coda dell’occhio un barbone dal naso arrossato, seduto sul marciapiede di fronte. È lo stesso uomo del ristorante? L’uomo si rivolge al Cudega con voce debole: “Credo che l’è mort il Lorenzi. Me par sia seppellito al Maggiore. Sì sì le mort. Pover. Beh mi vadi che la tròpa cunfidensa la fa pèrt la réerènsa. Saluti”. Barcollando, l’ubriaco gira l’angolo e scompare.

Il Cudega si guarda intorno e non vede più nessuno. È stanco e anche la città è stanca. Si accascia a terra, stremato, come un pallone sgonfio ai piedi di Dio.